“打擊”還是“鼓勵”,教育的關鍵是因材施教

日前,有媒體開展的一項調查顯示,高達90.6%的受訪青年坦言父母對自己進行過言語上的打擊式教育,45.4%的受訪青年表示這種打擊式教育持續到中學,59.7%的受訪青年認為打擊式教育會導致孩子缺乏自信。(見10月28日《中國青年報》)

打擊式教育,主要是指家長在教育孩子過程中多采取批評、教訓、不予褒獎鼓勵等口吻和方式。從調查來看,大多數年輕人都曾遭受過打擊式教育,這值得關注和研究。

從心理和成長層面來看,過度打擊對孩子是有負面影響的,59.7%的受訪青年坦言因此缺乏自信,46.5%的受訪青年表示性格叛逆,36.1%的受訪青年指出影響了親子關系。

不難理解,一些家長進行打擊式教育的初衷是想激勵孩子,希望其能夠戒驕戒躁、保持謙遜、追求進步,這也是中國人骨子里的一種精神和想法。正如有29.3%的受訪青年所表示的,在父母的打擊式教育影響下,會時刻警醒自己追求進步。

打擊式教育普遍存在,有深刻的傳統根源。比如,在被國人奉為“家教”圣典的《曾國藩家書》中,曾國藩就反復告誡家人“滿招損,謙受益,人第一要戒傲”。而諸如“吾日三省吾身”之類,也都是先圣的教誨。在中國傳統教育中,“打擊”并不鮮見,倘若對孩子“鼓勵式教育”,反而可能會出現“傷仲永”的情況。

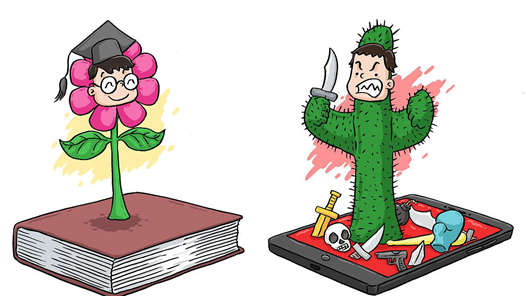

事實上,教育方法從來不是“鐵板一塊”,關鍵要因材施教。因此對打擊式教育的效果和影響也不能一概而論。對家長來說,教育子女更是充滿個性化選擇的過程。比如有的孩子容易驕傲自滿,適時“敲打”實屬必須;有的孩子缺乏自信,則需要多一些鼓勵與肯定。當然,凡事都要掌握好分寸,不能過度打擊,誤傷了孩子的自信心。

進而言之,家長們要跳出某些傳統思維和固定模式,與時俱進,學習運用科學的教育方法,幫助孩子健康成長。學校、教育主管部門等,也要引導、幫助家長樹立正確的教育理念。(記者 戴先任)